Band 1 - Wir Idioten

Band 2 - Keine unmittelbare Gefahr

Band 3 - Keine gute Alternative

Aus dem amerikanischen Englisch von Georg Bauer, Noël Reumkens und Robin Detje. Herausgegeben von Claudia Jürgens.

Sucht man nach einem Paradebeispiel für ein verlegerisches Großprojekt, so wird man hier fündig: Mit zwei Bänden von 600 bzw. 670 Seiten und einem Konvolut an Quellen mit 190 bzw. 170 kleingedruckten Seiten legen die Carbon Ideologies von William T. Vollmann die publizistische Latte olympisch hoch. Als sich Florian Havemann dieser Herausforderung stellte, war der entsprechende Verlag noch nicht einmal gegründet – das Werk sollte Zugpferd, Prestigeobjekt und Wegmarke für die weitere Arbeit von Freunde & Friends werden.

Als er mich über den Agenten Alexander Simon als Herausgeberin, Lektorin und Projektmanagerin dafür engagierte, stellte ich fest, dass der Umfang von 1626 Seiten nicht die einzige Hürde war, die es zu nehmen galt. Erstens handelt es sich hier um einen Autor, dem gerecht zu werden allein schon das Berufsethos gebietet. William T. Vollmann schreibt Sachbücher, u. a. eine siebenbändige Abhandlung über Gewalt, an der er 20 Jahre gearbeitet hat, sowie Romane, u. a. Europe Central, der den National Book Award erhielt und dessen deutsche Übersetzung von Robin Detje mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Seine Reportagen über Reisen in Kriegs- und Krisengebiete erscheinen u. a. in The New Yorker. Richard Kämmerling nannte Vollmann in der Welt einmal »den größten amerikanischen Autor seiner Generation«, im Wall Street Journal wurde er jüngst als »der letzte ungezähmte Autor in Amerika« bezeichnet.

Zweitens geht es um ein Thema, das an Relevanz kaum zu überbieten ist: den Klimawandel, eine der großen sozialen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und ethischen Fragen unseres Jahrhunderts. Carbon Ideologies sei »das bisher ehrlichste Buch« zu diesem Gegenstand, schrieb Nathaniel Rich in The Atlantic.

Drittens stellt die Textform eine editorische Herausforderung dar: Es ist ein Genremix aus Sach- und Fachbuch, Reportage und Dokumentation, Porträts und Interviews, Landschafts- und Briefroman mit Anklängen von Science-Fiction. Denn Vollmann richtet sich mit schonungsloser Offenheit und Selbstanklage an zukünftige Generationen: »Irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft womöglich, könnten die Bewohner eines heißeren, gefährlicheren, biologisch ruinierteren Planeten als jener, auf dem ich gelebt habe, sich fragen, was du und ich uns dabei gedacht haben oder ob wir uns überhaupt Gedanken gemacht haben. Dieses Buch ist für sie …«

Und jede dieser Gattungsformen füllt Vollmann mit seiner geradezu überbordenden Recherchier- und Erzähllust mit Zahlen, Daten und Fakten, mit Details und Hintergründen. Meara Sharma findet dafür in der Washington Post die passenden Worte: »Dieses Buch ist überwältigend. Es überschüttet uns mit Berechnungen, Fakten, Bildern und Geschichten. Es verkörpert die Verwirrung unseres gegenwärtigen Augenblicks, die Heimtücke des Unglaubens und die wahnwitzige Realität, dass unsere größte Bedrohung diejenige ist, auf die wir am schwersten reagieren können. Es ist ein fieberhaftes, ausuferndes Archiv dessen, was wir sind und was wir angerichtet haben.«

Dieses Archiv auch deutschsprachigen Leser:innen zugänglich zu machen, dieser Aufgabe haben sich dennoch und gerade deshalb Florian Havemann und Hanna Lakomy mit ihrem Verlag, Georg Bauer und Noël Reumkens als Übersetzer, ich als Herausgeberin und die anderen Beteiligten nach bestem Wissen und Gewissen gestellt.

Im Vorfeld der konkreten Arbeit am Text galt es, Entscheidungen zu treffen. Zum einen ging es um die Gliederung des Buches. Das amerikanische Original wurde von Viking in zwei Einzelbänden herausgegeben, und zwar nicht zur Freude des Autors. Bei Freunde & Friends sollten die Carbon Ideologies, allen zugrunde liegenden verlegerischen und wirtschaftlichen Vernunftentscheidungen wegen des geradezu abschreckenden Umfangs zum Trotz, also in einer geschlossenen mehrbändigen Ausgabe erscheinen. Ein inhaltliches Argument für zwei unabhängig voneinander zu erwerbende Bände konnten wir nirgends entdecken, im Gegenteil.

Effizienzgründe mögen ebenfalls vorgelegen haben bei der Entscheidung, Vollmanns Endnoten mit Zusatzinformationen, vor allem aber mit Quellenangaben nicht in die gedruckten Bücher aufzunehmen, sondern als PDF auf der Verlagswebsite anzubieten. Stellte sich für die deutsche Ausgabe die Frage: Anhang übersetzen und online anbieten oder als Fuß- bzw. Endnoten in den Text integrieren? Auch hier ließen wir uns von inhaltlichen Motiven leiten: Ein penibler Rechercheur wie Vollmann bestärkt mit korrekten Quellenangaben die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen. Allerdings entschieden wir uns hier dafür, die Angaben so kurz wie möglich zu halten. Zusammengefasst, eingedeutscht und verschlankt sind sie als Service für die Leser:innen gedacht.

Tatsächlich erhielten wir von Vollmann ein Pleinpouvoir, sein Werk auch durch Kürzungen an die Lesegewohnheiten auf unserem Buchmarkt anzupassen. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit kam schnell der Gedanke auf, die zahllosen Infokästen im Original, die vor Zahlen und Fakten nur so strotzen, auszudünnen und großzügig zu streichen. Bis uns der Autor selbst eines Besseren belehrte: »Wenn ihr jetzt abwinken und die Auswertung der Daten anderen überlassen möchtet – tja, das ist es, was meine Nachbarn und ich immer gemacht haben! Wir haben die Welt genossen, die wir besaßen, und damit auch die Welt verdient, die wir euch hinterlassen«, schreibt Vollmann in seiner Einleitung. Ertappt entschlossen wir uns, individuell und behutsam über die Infokästen zu entscheiden, sie formal zu entschlacken und es ansonsten wertzuschätzen, dass der Autor die Arbeit übernommen hat, Brennwerte, Verbrauchszahlen und Emissionswerte national und international in Bezug zueinander zu setzen – und gaben diese Arbeit damit auch an die Übersetzer weiter, die es mit Fachbegriffen und dem angloamerikanischen Maßsystem aufnahmen. Doch dazu im Beitrag von Georg Bauer mehr.

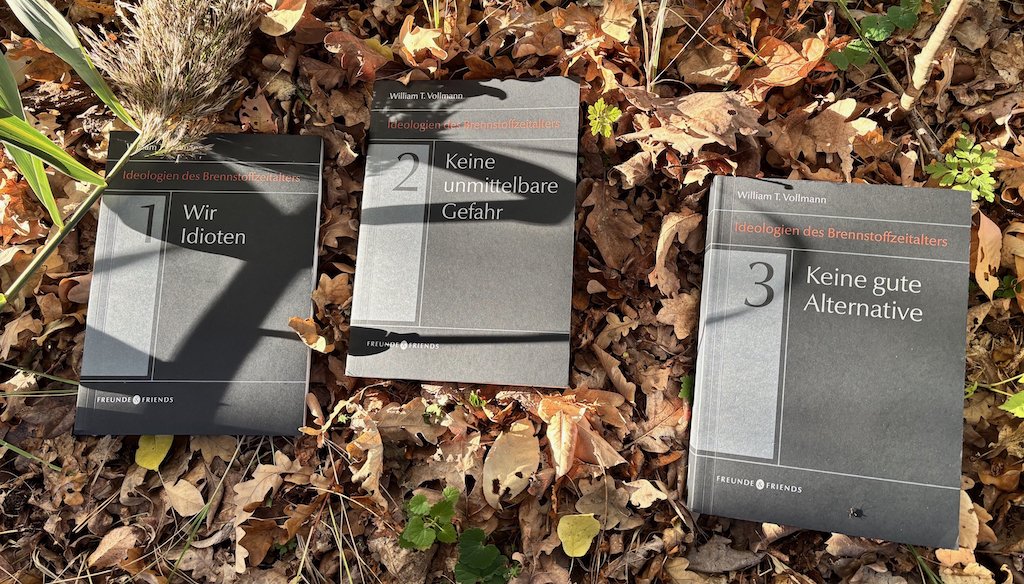

Eine zweibändige Ausgabe mit einem Fußnotenapparat und Infokästen also? Beim genaueren Hinsehen erwies sich die Zweiteilung allerhöchstens deshalb als sinnvoll, weil zwei etwa gleich dicke Bände entstanden, inhaltlich lag eher eine Dreiteilung vor: Band 1 enthält im Original eine Einleitung mit Grundlagenwissen, die fast die Hälfte ausmacht, sowie die Kapitel zur Atomkraft. Band 2 beschäftigt sich mit den ebenso wenig guten Alternativen Kohle, Erdgas und Öl. Eine dreibändige Ausgabe also – doch unter welchen Titeln?

No Immediate Danger und No Good Alternative stellten kein Problem dar, doch wie sollte man »Primer« ins Deutsche bringen und wie, vor allen Dingen, Carbon Ideologies? Nach wochenlangem Kopfzerbrechen entschieden wir uns gemeinsam für den sachlichen Reihentitel Ideologien des Brennstoffzeitalters und für einen eher literarisch-humorvollen Titel für Band 1, Wir Idioten, der der erzählerischen Haltung und der briefhaften Form des einleitenden Teils gerecht werden sollte und die Zustimmung des Autors fand.

Einhellig waren jedoch nicht alle Entscheidungen. Über Wochen führte ich mit Florian Havemann eine ausufernde E-Mail-Korrespondenz zum Thema Gendern, kontrovers, leidenschaftlich, aber nicht missionarisch oder erbittert, sondern ergebnisoffen. Und das Ergebnis war die verlegerische Entscheidung für das sogenannte generische Maskulinum.

Auch die Verwendung der Fotos wurde von allen Beteiligten ausgiebig diskutiert. Im Original sind die Bilder in den Text eingestreut. Sie haben so einen starken inhaltlichen Bezug, waren aber gestalterisch nicht überzeugend integriert und von zweifelhafter Druckqualität. Während ich für einen Einsatz der Bilder innerhalb der Textbände plädierte und sie der Überschriftenhierarchie entsprechend als Illustration, inhaltlichen Anhaltspunkt und Ruhepunkt für die Augen verwenden wollte, fiel die Entscheidung schließlich auf einen Band 4 mit Fotos, um die Qualität der Bilder von Vollmann, der sich in seinem Artikel Seeing Eye to Eye selbst mit der Ethik der Fotografie auseinandergesetzt hat, für sich sprechen zu lassen und der Text- eine eigenständige Bildebene hinzuzufügen.

So entstand statt zwei Einzelbänden mit zwei Quellen-PDF-Dateien eine Gesamtausgabe mit drei Textbänden und einem Bildband.

Die beiden Originalausgaben erschienen 2018 bei Viking, einem Imprint von Penguin Random House, New York. Als Florian Havemann mich Ende 2021 kontaktierte, hatte sich noch kein deutscher Verlag an die Übersetzung herangetraut. Deshalb starteten wir mit einem ambitionierten Zeitplan in die Arbeit, der sich nicht einfach in Luft auflöste, sondern mit seinen Abgasen ab und an Motivation und Arbeitsatmosphäre verpestete. Nicht einmal das Kompromissziel, die Publikation auf der Leipziger Buchmesse 2024 in Anwesenheit des Autors zu präsentieren, konnten wir einhalten.

Das lag nicht nur an den Startschwierigkeiten, auf die jeder neu gegründete Verlag stößt, der Herausforderung nämlich, für jeden Posten und jede Aufgabe die richtige Person zu finden, oder an den Terminproblemen einer Freiberuflerin, die ein solches Mammutprojekt nicht einfach »dazwischenschieben« kann. Das lag auch an der Idee, drei Übersetzer mit den drei Bänden zu betrauen, die sich am Ende nicht als kluger Schachzug, sondern als der Zeitfresser schlechthin erwies. Während Georg Bauer und Noël Reumkens sich als die goldrichtige Wahl erwiesen, Vollmann ihre Stimme zu verleihen, lang Band 3, Keine gute Alternative, lange brach. Der gewählte Übersetzer sah sich überfordert von der Masse an Text, von der Menge an nötigen Recherchen und ignorierte alle Anforderungen zur einheitlichen Gestaltung und alle Terminabsprachen. Bis ich im August 2023 erstmals in meiner beruflichen Karriere die Reißleine ziehen und die Zusammenarbeit aufkündigen musste. Zu meinem Glück entschied sich der Verlag, bei mir als Herausgeberin zu bleiben. Die Übersetzung des Bandes übernahm der Übersetzer des ersten, Georg Bauer – und so konnte der Titel tatsächlich erst im Oktober 2025 erscheinen, vier Jahre nach der Entscheidung, ihn zu verlegen.

Zum Schließen der zeitlichen Lücke und als Teaser für deutsche Leser:innen stellte uns der Autor freundlicherweise ein aktuelles Vorwort für die deutsche Ausgabe zur Verfügung, außerdem schrieb er eine neue Danksagung, in der er vor allem die Leistung von Georg Bauer würdigt, weil dieser den Löwenanteil der Arbeit übernahm, in Form der eigenen Übersetzung, aber auch in Form von Beratung für die Herausgeberin und Lektorin sowie die anderen Übersetzer.

Die größte Aufgabe, als es an die Redaktion selbst ging, war die Synchronisation der drei Übersetzerstimmen.

Wir gingen zunächst nämlich von der vorhandenen Übersetzung eines Teilstücks der Atomkraft-Kapitel aus, der Passage Sperrzone Fukushima, die bereits bei Suhrkamp erschienen war und für die wir die Abdruckrechte erwarben. Allerdings lag Robin Detje dabei Into the Forbidden Zone als Übersetzungsgrundlage vor, eine Reportage Vollmanns aus dem Jahr 2011, nicht das entsprechende Kapitel in den Carbon Ideologies, für die der Text geringfügig verändert wurde. Die Passagen mussten daher unserer Originalausgabe angepasst und um die Quellenangaben ergänzt werden. In jedem Fall gab aber der renommierte Übersetzer Robin Detje den Ton vor.

Georg Bauer, Noël Reumkens und ich achteten bei der Arbeit also darauf, stilistisch daran anzuschließen, und einigten uns auf Schreibweisen, Maßeinheiten und die Übersetzung zentraler Begriffe, die sich durch die Kapitel ziehen – wie der von Vollmann sehr geliebte und überall verwendete pancake frisker. (Thales Schröttner von Seibersdorf Laboratories verriet Georg Bauer schlussendlich den Ausdruck »Pancake-Detektor«.)

In den Bänden Wir Idioten und Keine unmittelbare Gefahr absolvierten wir dann die üblichen zwei, drei Runden – also Redaktion der Übersetzung inkl. Abgleich mit dem Original und ggf. Prüfen, Einfügen oder Kürzen der Quellen und Infokästen sowie stilistische und orthografische Korrekturen; dann Durchsicht durch den Übersetzer, dann Klärung letzter Fragen und oft auch Angleichung an bisherige oder später gelieferte Kapitel, um eine Einheitlichkeit zu gewährleisten.

Beim ersten Anlauf für Keine gute Alternative hingegen stieß ich einerseits auf die typischen Übersetzungsfallen, in die der Kollege aufgrund von Zeitnot getappt war. So wurden kursiv gesetzte Zitate als O-Ton Vollmann wiedergegeben, und bei identifizierten Zitaten die bereits vorhandenen Übersetzungen ins Deutsche nicht konsultiert. Andererseits machte ich mit einem Lektoratsproblem Bekanntschaft, das zu jener Zeit noch neu war, inzwischen aber in der Branche kontrovers diskutiert wird: KI-Tools.

Oft wird mir die Frage gestellt, woran ich merke, dass bei einer Übersetzung KI benutzt wurde, und zwar nicht als erweitertes Wörterbuch, sondern in einem Maße, dass es Auswirkungen auf die Textqualität und meine Arbeit als Lektorin hat. Ein Satz aus dem ersten Übersetzungsentwurf von Band 3 kann hier als Antwort dienen: »In der Dämmerung besuchte ich das Anwesen von Mr und Mrs Richmond.« Denn bei diesem hübschen kleinen Satz geht es überhaupt nicht um die Tageszeit, sondern um einen Ort in West Virginia, um Twilight.

Wenn Übersetzungstools die erstbeste Variante wählen, dann kann es schon einmal passieren, dass einem Spaziergänger im Unterholz Fische an den Hosenbeinen hängen bleiben (»Stichlinge« statt Kletten für stickleburrs). Und überprüft der Übersetzer die vorgeschlagenen Formulierungen nicht gründlich genug, so kann sich eine amerikanische Familie namens White urplötzlich in »die Weißen« verwandeln, es taucht vor uns eine »Gestalt mit einer dicken grauhaarigen Bürste« auf, obwohl der Mann einfach einen Bürstenhaarschnitt trägt, und eine Journalistin wechselt auf nur wenigen Seiten ihr Geschlecht, weil die KI nicht weiß, dass wir ihr schon mal begegnet sind, weil die KI keinen Überblick über den gesamten Text hat.

Die Konsequenzen daraus, dass der Übersetzer nicht in der Lage war, selbst den Überblick zu behalten, waren die Aufkündigung der Zusammenarbeit und der Auftrag an Georg Bauer, auch Band 3 zu übersetzen. Sein Gutes hatte es: Es lehrte uns etwas zu einem dringlichen Problem, vor dem die Buchbranche und alle ihre Protagonist:innen stehen.

Nach dem kreativen Sparring mit den beiden Übersetzern in stilistischen, inhaltlichen und narrativen Fragen übergaben wir unsere Arbeit an den Grafiker Robert Haselbacher, der gemeinsam mit Florian Havemann die Gesamtgestaltung verantwortete. Nach dem Satz, einer anspruchsvollen Aufgabe angesichts der Textmenge, der vielen Fußnoten, eingeschobenen Zitate und Kästen, übernahmen Ilona Buth und Ulrike Ebenritter das Korrektorat, arbeiteten sich mit Adleraugen durch Kommafehler und uneinheitliche Schreibweisen und wiesen als Erstleserinnen hilfreicherweise hier und da auch noch auf ungelöste Probleme inhaltlicher und stilistischer Natur hin. Kein einfacher Moment, das Großprojekt dann flügge werden zu lassen, es zur Druckerei zu geben und nach letzten Korrekturgängen in die Freiheit zu entlassen – zur Auslieferung, zu Grossisten, in die Buchhandlungen, in die Hände von Leser:innen und Rezensent:innen. Wir alle haben unser Bestes gegeben, ihnen, dem Autor und dem Buch gerecht zu werden.

Berlin, September 2025

Claudia Jürgens, freie Lektorin und Herausgeberin, www.wortbuero.com

Manchmal lese ich, Übersetzen sei mit einer Bergbesteigung vergleichbar. Möglich, aber die Aussage hat bald mal einen Beigeschmack von Sisyphus – und wie diese Geschichte endet, wissen wir: für die Hauptfigur nie. Da möchte man sich dem Autor zuliebe im Bergbau verdingen und Gipfelabsprengungen durchführen.

Hingegen William T. Vollmann zu übersetzen, habe ich mir schon lange als Welt- und Zeitreise vorgestellt. Die Übertragung eines Romans strebt ja üblicherweise an, in der Zielsprache den Ton des Originals zu treffen. Die Übertragung eines herkömmlichen Sachbuchs beinhaltet das Einlesen in ein Fachgebiet und gründliche Recherchen dazu in der Ziel- und idealerweise auch in der Ausgangssprache. Hier war beides der Fall. Nicht nur, dass Bill das Hauptthema des jeweiligen Projekts ausgiebig recherchiert, nein: Wenn er auf Tangenten stößt, auf Interessantes an den Rändern und Fransen, muss auch dem bis ans Ende der Welt nachgegangen werden. Um zu dem zu gelangen, was ich gerne mit Werner Herzogs »ekstatischer Wahrheit« vergleiche, schöpft Bill zusätzlich aus den Untiefen seines literarischen Wissens und konsultiert in seinem Haus und seinem Studio Bücherregale, die der japanischen Parlamentsbibliothek Konkurrenz machen.

Carbon Ideologies war zum Zeitpunkt seines Erscheinens quasi Paradebeispiel für die journalistische Vorgehensweise des Autors. Sein deutscher Agent Alexander Simon kontaktierte mich etwa eineinhalb Jahre, nachdem der Plan ins Wasser gefallen war, Carbon Ideologies bei einem anderen Verlag in gekürzter Form herauszugeben. Da ich beide Bände bereits gelesen hatte, war ich sofort begeistert von der Idee, auch den kleinsten Beitrag zu diesem deutschen Projekt leisten zu dürfen. Umso größer war meine Freude, als ich die Zusage bekam, den »Primer« zu übersetzen – den Teil, den ich für sich genommen als einen der todtraurigsten, hoffnungslosesten und glänzendsten Essays der zeitgenössischen Weltliteratur erachtete. Aus erster Hand kam ich also in den überwältigenden, berauschenden, schmerzhaften Genuss einer Vollmann-Übersetzung. Auf dieser Reise fiel oft das GPS aus, der Teilchenbeschleuniger der Zeitmaschine spielte manchmal verrückt, Informationsflüsse drohten überzuschwappen.

Eines gleich vorweg: Nichts an meiner Arbeit war so aufwendig wie das Schreiben der Zeilen selbst. Vollmann ist Schwerstarbeiter, er zwingt sich, hinzuschauen, nichts zu verpassen und die Menschen, die er trifft, wahrheitsgetreu wiederzugeben. Bill zu übersetzen bedeutet, seinem Arbeitsethos gerecht zu werden. Mir war klar, dass ich mich hineinknien musste – nicht zuletzt, weil mich mit dem Autor eine fast zwanzigjährige Freundschaft verbindet. Ihn und meine neu gewonnenen Freund:innen Alexander und Claudia wollte ich nicht enttäuschen.

Normalerweise beginne ich bei Übersetzungen mit der Terminologie. Da ich den Autor persönlich kenne, ging ich an dieses Mammutprojekt über seine Sprache und Manierismen heran: Ich stellte mir vor, wie Bill den ersten Satz wohl auf Deutsch formulieren würde, welche Wörter ihm zu modern, spielerisch, blöd, ernst, trocken wären. Dasselbe Spiel wiederholte ich mit dem zweiten Satz. Bei dem, was sich letztendlich auf 1500 Normseiten belief, hallte das Mantra in meinem Schädel, das sich Anonyme Alkoholiker:innen den Rest ihres Lebens vorsagen: ein Tag nach dem anderen. Also eine Seite, ein Absatz nach dem anderen. Das war jedoch nicht immer möglich, da die Deadlines teils vom Umfang, teils von den Marktgegebenheiten, teils von der verlegerischen Situation bestimmt waren.

Und im Hinterkopf hatte ich immer den indirekten Rat von Vollmanns brillantem Haus- und Hofübersetzer Robin Detje, der vor Jahren eine meiner frühen Übersetzungen glücklicher- und berechtigterweise in der Luft zerrissen hatte: »Bleib beim Stil des Ausgangstexts, bleib beim Register.«

Zwar bestellte ich Wörterbücher für Chemie, Maschinenbau, Technik, Bauwesen, Elektrotechnik, bald darauf folgten Recht und Wirtschaft, aber damit war es lang nicht genug: Der Autor hatte – der Lesefreundlichkeit seines amerikanischen Publikums zuliebe – auf das in Fachkreisen gebräuchlichere metrische System verzichtet und stattdessen alle Angaben ins imperiale Maßsystem übertragen, darunter British Thermal Units, Fahrenheit, Meilen usw. Diese Daten rechnete ich für die deutsche Version in metrische und im deutschsprachigen Raum gebräuchliche um (bzw. durchforstete ich die von Bill zitierten Originalquellen auf der Suche nach Angaben in Kilojoule, Milliliter, Hektar usw.), rundete auf maximal zwei Kommastellen und ließ meine Ergebnisse schließlich zum Großteil von einer Astrophysikerin und einem Mathematiker überprüfen, die ich gleichzeitig mit einem separaten Fragenkatalog beglückte sowie Textstellen und ganze Kapitel auf inhaltliche Richtigkeit lesen ließ.

Ebenso verfuhr ich mit Stellen, die vor rechtlichem Fachjargon strotzten. Ich saß damit in der Kanzlei eines befreundeten Wiener Anwalts, der meine dilettantischen Versuche in deutschem Juristensprech glattbügeln musste. Ich wollte seine Großzügigkeit nicht überstrapazieren, wusste aber zugleich – gerade weil ich seine Akribie und seine Liebe zur Literatur so schätze –, dass es das Buch bereichern würde, wenn er noch einen Absatz gegenlesen könnte. Und noch einen. Und jetzt den letzten. Oder vielleicht noch diesen hier, denn: Ist »bewilligt« wirklich das richtige Wort? Nein, »angenommen«. Ach, wenn ich damit falschgelegen bin, wie sieht’s denn hiermit aus? Der Bourbon, den ich ihm überreichte, hätte eine Doppelmagnumflasche sein können – und selbst dann hätte er meiner Dankbarkeit kaum entsprochen.

Ganz dem klimatologischen Trend entsprechend, uferte auch meine Korrespondenz mit verschiedenen Verlegern und Verlagsmitarbeiter:innen aus. Mit dem Chef des Verlags Der andere Trommler tauschte ich mich über unsere gemeinsame Affinität zu Henry David Thoreau aus. Der Verleger von thinkum scheute keine Mühen, mir Passagen aus der Neuübersetzung von Ayn Rands Atlas Shrugged herauszusuchen, und musste an einer Stelle einräumen, dass »leider genau dieser eine Abschnitt, den du zitieren möchtest, nicht übersetzt wurde. Da wir mit über 1400 Seiten schon an die Grenzen der Buchbinder gekommen waren, mussten wir die schwere Entscheidung treffen, ein paar Abschnitte zu kürzen.« Wem sagst du das?, dachte ich und übersetzte die Stelle selbst. Danach machte ich mich wieder einmal daran, das Original-Endnoten-PDF zu den Carbon Ideologies durchzustöbern, um die eine oder andere interessante Zusatzinformation in die deutsche Version aufzunehmen.

Viele ältere Science-Fiction-Romane, aus denen Bill zitiert, waren vergriffen und in keiner für mich erreichbaren Bibliothek verfügbar. Überhaupt kam ich recht schnell zu dem Entschluss, angesichts des Umfangs und Bills Angewohnheit, Werke 300 Seiten später erneut zu zitieren, mich nicht auf Büchereien zu verlassen, sondern so viele zitierte Werke wie möglich antiquarisch zu erstehen. Die meisten lieferbaren bestellte ich als E-Books. Die Kosten dafür übernahm dankenswerterweise der Verlag.

Hier ein Foto meiner Bibliothek der physischen Quellen, ein Bruchteil des Gesamtapparats.

Als sich abzeichnete, dass ich auch die Teile Erdöl, Erdgas und Kohle übernehmen sollte, blieb die Arbeit dank der schillernden Auswahl an Fachgebieten abenteuerlich und abwechslungsreich, gespickt mit langen Telefonaten mit Claudia, in denen ich ihr so weit möglich dabei half, die unzähligen Ariadnefäden zusammenzuhalten.

Ich korrespondierte mit Personen, die im Buch zitiert werden, um herauszufinden, ob dieses oder jenes Bächlein wirklich so heißt und welche Nachnamen Bill vielleicht akustisch falsch verstanden hatte. Um unter anderem zu erfahren, was ein dimpler ist, schrieb ich Bergbaumuseen in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Österreich an (Fred Mark vom National Mining Hall of Fame and Museum in Colorado korrespondierte mit drei weiteren Museen und dem Bergbauinstitut der West Virginia University, um zu dem Schluss zu kommen, dass der Autor sich verhört haben musste). Ich hatte Kontakt mit Fracking-, Kohle-, Nuklear- und Erdölexpert:innen, belästigte immer wieder einen guten Freund mit Fragen zu Architekturtheorie und einen anderen mit Fragen zu Fotografie. Ich schoss E-Mails in Richtung zweier Glashersteller.

Bills Offlinedasein ist mittlerweile legendär – zumindest für Fans seiner Werke. So wurde auch der Kontakt mit dem Autor der Carbon Ideologies selbst zur Expedition. E-Mail und Mobiltelefon waren keine Option; Bill verbindet sich nie mit dem Internet (weshalb ich alle im Buch erwähnten Namen sicherheitshalber nachrecherchierte) und vertraut nach wie vor auf eine Festnetzverbindung. Durch den furchtbaren Tod seiner Tochter und seine Krebsdiagnose war er verständlicherweise noch schwerer zu erreichen als sonst. Als ich wenige Monate vor meiner Deadline doch ein Lebenszeichen von ihm bekam, war ich allein darüber froh und fragte nach einem längeren privaten Gespräch vorsichtig nach, ob ich ihm einen Fragenkatalog (der mittlerweile knapp zehn Seiten umfasste) schicken dürfe. Er willigte ein, und in jeder folgenden Korrespondenz kamen jeweils noch ein Dutzend Fragen dazu. Dieses Inventar verpuppte sich allmählich zu einer Errataliste, die schließlich bei seiner amerikanischen Agentin Susan Golomb landete im Falle einer, wie Bill selbst formulierte, »unwahrscheinlichen zweiten Auflage« des englischen Originals.

Typischerweise waren die Antworten des Autors zu Punkten in meinem Fragenkatalog gewohnt zynismus- und selbstironiegetränkt, etwa: »Georg, das ist eine der schändlichsten Tabellen, die ich je fabriziert habe. Nicht nur waren meine Berechnungen falsch, ich hätte zudem die Methanproduzenten in aufsteigender Reihenfolge auflisten sollen.« Bei Fragen zu seinen Gesprächspartner:innen kam sein ausgeprägter Beschützerinstinkt dem Wort und dem Menschen gegenüber zum Vorschein, etwa bei der Schreibweise einer Ortschaft in Bangladesch. »So sprach er sie nun mal aus, und Pushpita bestätigte die Schreibweise, also bitte ich dich, Rachai so stehen zu lassen. Du hast dich in gutem Glauben damit abgemüht, aber wer weiß schon, wie Herr Bablu das Wort ›nahe‹ interpretiert?«

Zwischendurch kam: »Nochmals vielen Dank, Brüderlein! Ich werde dich in Kilogramm waffenfähigem Plutonium bezahlen – oder, wenn dir das lieber ist, flüchtigen organischen Verbindungen, hübschen Meeresmuscheln oder belgischer Schokolade.«

Trotz des herkulischen Umfangs und des privaten Umstands, dass meine damals zweijährige Tochter nur vormittags in der Kita war (also im Kindergarten, wie sie in Österreich und den Vereinigten Staaten heißt), weshalb nachmittags und wochenends an Arbeit nicht zu denken war, und dass sie des Öfteren ein Bouquet von Krankheiten mit nach Hause brachte, bereue ich keine Sekunde, die ich an den Brennstoffideologienund mit der abenteuerlichen Recherche dazu verbrachte. In manchen Passagen verbargen sich so viele Rätsel wie Bodenschätze in der sibirischen Tundra. Um sicherzugehen, dass sie nicht zu gefährlich-unnötigen Methanausgasungen verkamen, bedurfte es vorsichtiger Detektivarbeit. Eine Stelle sei exemplarisch zitiert: »That was when the Unitrax scoops were first comin’ in«, sagt Stanley Sturgill im Original. Online fand ich nur Minibagger der griechischen Firma Unitrack, UniTrax-Katamaranwagen und Unitrac-Lader des österreichischen (!), aber international exportierenden Traktorherstellers Lindner. Mit Bill entschied ich, dass letztere Option die wahrscheinlichste war, es könnte sich allerdings ebenso gut um einen regionalspezifischen Fachbegriff, eine lange eingestellte Marke oder einfach eine Kommunikationspanne handeln. Andere Geheimnisse waren flächendeckender: Wer Vollmann im Original liest, weiß, dass er sein Gegenüber gerne in gebrochenem Englisch zitiert, stets, um ja nicht zu bevormunden, und stellenweise auch, um die Poesie der »inkorrekten« Sprache wertzuschätzen. In der Übersetzung solcher Kapitel driftet man leicht in rassistische Anmutung ab. Daher beschlossen Claudia und ich, die Antworten etwa der bangladeschischen Arbeiter grammatikalisch zu bereinigen und möglichenfalls der Poesie der einen oder anderen wunderlichen Formulierung treu zu bleiben. Claudia korrigierte in der Lektoratsphase auch unzählige meiner Austriazismen (dass die Interviewpartner:innen in den Südstaaten noch immer einen leichten österreichischen Einschlag haben, ist beabsichtigt, weil ich mir früh eingebildet hatte, die kulturelle Dynamik zeige schöne – wenn auch nicht historisch korrekte – Parallelen).

Ach, und zum größten Mysterium »meiner« 1500 Seiten – was zum Teufel ist ein dimpler? – antwortete Bill knapp: »Ein Regionalismus für ›großer Tagebau‹.« Was somit also auch geklärt war!

Wien, September 2025

Georg Bauer, freier Übersetzer

Die Fotos in einem gesonderten Bildband.

William T. Vollmann, den Richard Kämmerlings in der WELT einmal „den größten amerikanischen Autor seiner Generation“ nannte, wurde 1959 in Los Angeles geboren, studierte am Deep Springs College und erwarb einen Bachelor in Komparatistik an der Cornell Universität. Er veröffentlicht Sachbücher, u. a. eine siebenbändige Abhandlung über Gewalt, an der er zwanzig Jahre gearbeitet hat und die für den National Book Critics Circle Award nominiert wurde, sowie Romane, u. a. Europe Central, der den National Book Award erhielt und für dessen deutsche Übersetzung, erschienen im Suhrkamp-Verlag, Robin Detje mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Seine Reportagen über Reisen in Kriegs- und Krisengebiete erscheinen u. a. in The New Yorker. Er lebt in Kalifornien.

Diese Seite nutzt Cookies. Alle von ihnen sind essenziell um die Funktionen der Seite zu gewährleisten.